Plutôt Mourir que Mourir, Un film de Natacha Nisic. 2018 .

Commande du ministère de la Culture, pilotée par le Centre national des arts plastiques dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Ce film est aujourd’hui inscrit sur les inventaires du Fonds national d’art contemporain.

J’ai rencontré Natacha Nisic lors de son exposition à la Galerie du Jeu de Paume à Paris. Je me suis alors proposée de l’interviewer, afin de décrire son travail de recherche sur la pratique du chamanisme menée lors du tournage d’Andrea (un film documentaire long métrage).

Natacha m’a ensuite proposé de l’accompagner et devenir son assistante, à la fois sur le plan artistique, logistique et technique, sur ce nouveau projet de film documentaire Plutôt Mourir que Mourir.

J’ai ainsi pu participer à l’écriture du film pour la maison de production Seconde Vague, l’aidant à articuler les différentes strates historiques, personnelles et symboliques du projet.

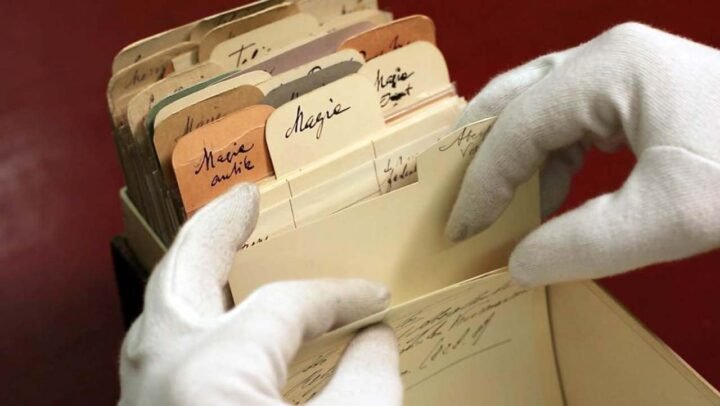

En tant qu’assistante opérateur, j’ai ensuite pris part au tournage, notamment lors des repérages et des prises de vues dans les creutes du nord de la France, mais aussi au Warburg Institute à Londres, puis à Hambourg, au sein de la bibliothèque d’Aby W.

J’ai également contribué au film en tant que performer : Ce sont mes mains qui apparaissent à l’image et tournent les pages des carnets de Warburg et manipulent les documents d’archive qui entrent en dialogue avec les traces laissées par l’historien.

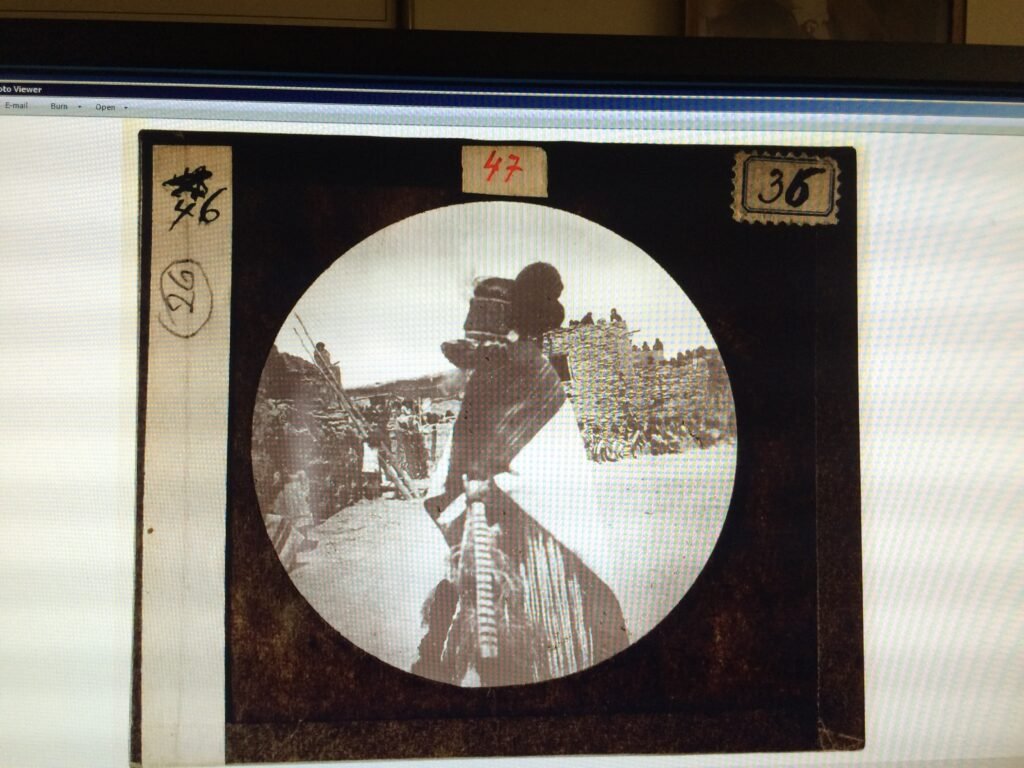

J’ai enfin proposé cette image de séquence chorégraphique : une danse rituelle Hopi (“le peuple de la paix”) entre vêtements traditionnels et costume militaire, mettant en parallèle les pas indiens et les motifs formés par les blessés de guerre nommés “shell shocked” people. Il s’agissait de tisser un lien formel entre le discours de Warburg, son expérience de la folie, et celle de la puissance symbolique du mouvement du serpent comme forme de connaissance.

Si le travail par les gestes fonde le coeur de la recherche artistique de Natacha, il forme également la trame du film, venant tramer la matière du présent avec les matériaux du passé telle une mémoire-temps des corps qui joue à travers le mouvement des espaces-corps.

Le film explore deux récits parallèles : celui des Hopis enrôlés malgré eux dans la Première Guerre mondiale pour obtenir l’identité américaine, et celui d’Aby Warburg, historien de l’art interné à l’époque, dont les recherches et les obsessions visuelles deviennent une tentative désespérée, mais pourtant lucide, de compréhension du monde.

À travers les images d’archives, celle de reenactment des guerres de tranchées, ou les gestes rituels des Hopis, le film interroge la mémoire de la Grande Guerre tout autant que les formes prises par la souffrance qu’elle a apportée et les possibles chemins de réparation à faire pour s’en émanciper.